人工智能专业

人工智能专业

u专业简介

betway88官网手机版人工智能专业成立于2021年,同年被我校评为A类专业。2021、2022年均被全国高校人工智能与大数据创新联盟评为全国人工智能专业教学综合实力A类,2023年软科中国大学专业排名层次为B+。本专业设置紧密结合北京作为科技创新中心的城市战略定位,聚焦人工智能科学、技术和产业发展领域的工程技术人才培养,赋能我校“双一流”学科创建,助力北京高质量发展新格局,服务国家人工智能发展战略规划。截至目前,本专业已形成本、硕、博人才培养体系。

u培养目标

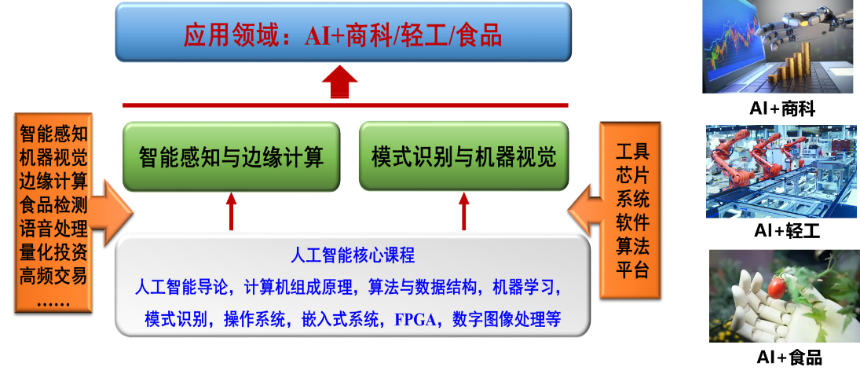

坚持“三全育人”目标,贯彻“新工科”理念,重点为数字经济、食品安全、轻工产业智能化等领域培养从事人工智能算法研究、智能产品设计、人工智能系统集成应用等方面工作的复合型高级工程技术人才,服务京津冀等地区的高质量发展新格局、助力国家人工智能发展战略。

u特色与优势

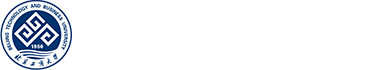

以“新工科”建设内涵为指导,构建多学科交叉、协同共生的学科知识体系,坚持校企深度融合的全链条层次化实践教学体系,探索跨院系、跨学科、校企联动的AI创新人才培养机制,以“智能感知与边缘计算”和“模式识别与机器视觉”为专业特色方向,侧重“感知”、“学习”、“推理”、“决策”四个知识层次,为学生构筑扎实的人工智能理论基础和专业知识体系,强化学生模型构建与算法分析设计能力,培养学生对人工智能领域复杂应用和工程问题的灵活应对能力以及工程实践创新能力。

u师资力量

现有专任教师14人,教授3人,副教授10人,讲师1人,其中博导2人,硕导11人,团队具有“多学科交叉协同”且“教学科研相长”的师资特色。专任教师100%具有博士学位,92%以上具有高级职称,64%以上有境外国外知名高校访学或进修经历,如杜克大学、宾夕法尼亚大学、滑铁卢大学、加州大学、帝国理工学院等。现有7人次获北京市高创计划青年拔尖人才、北京市属高校高层次青年拔尖人才、北京市组织部优秀人才、北京市优秀青年教师、北京市优秀中青年骨干教师等称号。

教师队伍科研实力雄厚,承担“十四五”、“十三五”科技部重点研发计划(课题、子课题)、国家自科、社科基金、北京市自科、社科基金等国家和省部级科研项目40余项,与金融、食品、轻工、交通、煤炭等行业研究机构或企业签订横向课题80余项,在国内外高水平期刊会议发表论文300余篇,授权国家发明专利70余项。

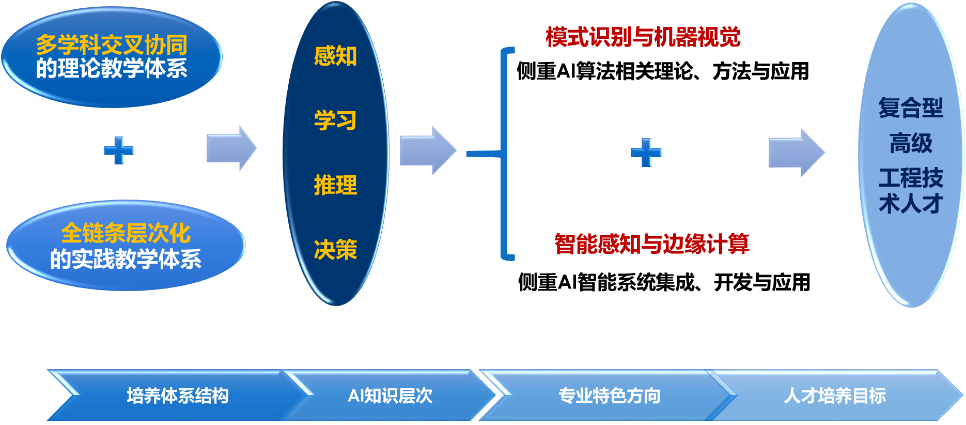

u主干课程

以数理、软件为基线,以两个特色方向为主线,四线交叉融合,构建专业主干课程框架。主要课程包括:离散数学、Pyhton语言程序设计、计算机组成原理与体系结构、算法与数据结构、操作系统、机器学习、模式识别、数字系统与逻辑设计、FPGA技术及应用、人工智能导论、知识表示与推理、数据挖掘技术、数字图像处理、机器视觉、嵌入式技术与智能终端、智能计算系统等。

u实践教学

本专业致力打造与AI企业深度融合的全链条层次化实践教学体系,贯穿专业认识实习、课程实践、综合实践、毕业实习等实践培养环节,系统科学培养学生基础工程知识能力、高级工程技术能力以及社会实践能力,深化人工智能专业人才培养新模式。目前本专业已与百度、商汤、智谱华章、思必驰等多家知名AI 企业签署校企框架合作协议,共建人工智能特色实验室和实习实践教学基地,为人才培养和就业提供了良好的生态环境。同时,本专业目前共享校内国家级及省部级实践教学平台共5个。依托上述平台,积极组织学生参与各类AI相关学科竞赛,如中国机器人及人工智能大赛、中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛,“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生系列竞赛等,坚持“以赛促学,以赛促教”。

u就业与深造

深造方面,本专业毕业生具备人工智能、电子信息、计算机等多学科交叉融合的专业知识和能力,学生毕业后可选择在国内外相关科研院校的多个学科继续深造。本校同时提供完备的人工智能本科-人工智能硕士-系统科学博士-系统科学博士后的培养体系。

就业方面,目前国家正在大力发展人工智能相关产业,随着产业结构升级的持续推进,人工智能专业人才需求必将持续强烈增长。本专业毕业生与国家发展所需人才方向完全匹配。京津冀、长三角、大湾区是当前人工智能产业的主要发展高地,也是人工智能产业人才资源需求的密集地。本专业毕业生在京津冀地区,在长三角、大湾区等均具有良好的职业发展优势和前景。